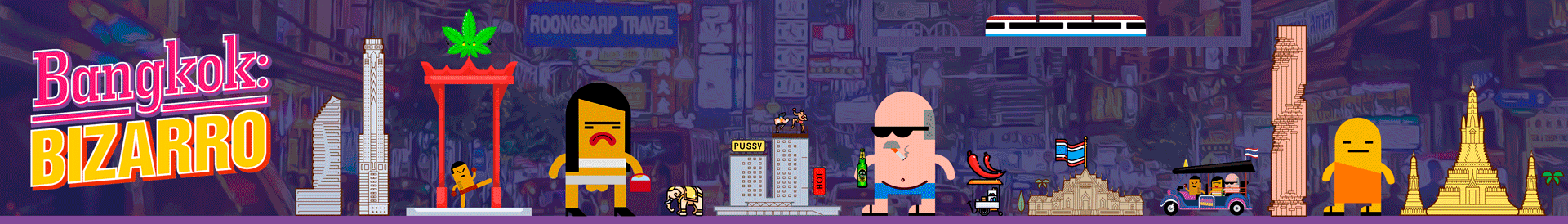

El último baile en Bangkok

Mi padre en los ochenta tenía un compadre con el que compartía charlas apasionadas y opiniones acaloradas, un gran tipo de quien escuchar andanzas era sin duda privilegio. Al menos para mi padre. Porque no pensaban lo mismo la mayoría de hombretones que iban de jefecillos en los bares de nuestro barrio, más bien le tenían cierta ojeriza. En parte porque el buen Gil, así lo apodaban, no compartía con ellos lo de que su única ambición fuera emborracharse hasta caer redondo cada tarde tras salir del tajo para al día siguiente empezar de nuevo.

También ocurría que aquellos señorones de quinto y tragaperras eran incapaces de comprender que ese tipo que leía libros y compraba ordenadores, a sus cuarenta y tantos, no tuviera una mujer en casa, aunque ellos a las suyas las habían desterrado a las cocinas. Qué diablos, quizás lo que más les irritaba era que ese tío estudiao no comentara los atributos de cualquier dama que frente a un bar pasara.

A mí en cambio me encantaba ir a casa del buen Gil cuando yo aún era un niño. Mi padre me llevaba a su piso y, mientras ellos hablaban de otras historias, yo jugaba al Monkey Island en el IBM 286 de aquel señor peculiar. Me parecía alucinante que alguien parecido a mi padre pudiera tener un ordenador además de moverse en Vespa, aquello era el no va más.

Un día le pregunté a papá si, en caso de no haber tenido hijos, también hubiera podido él comprarse un ordenador. Y me contestó que un simple IBM era una chorrada en comparación con lo que había logrado el buen Gil. Pero yo no lo entendía. ¿Qué podía haber mejor que aquella máquina con discos flexibles?

Descubrí qué era eso a lo que se refería papá en una de esas tardes de Monkey Island. Gil le había dicho que cogiera algo de un cajón, pero mi padre se equivocó de armario y abrió lo que no tocaba. En su rostro se dibujó la típica cara de tierra trágame y en seguida apareció Gil con la expresión consternada. La justificación de aquel hombre me resultó extraña.

“Ya sabes… Phuket”.

Mi padre asintió y simplemente se limitó a agachar la cabeza. “Vale, Phuket”, dijo mientras cerraba el armario. Entonces sonrió cómplice y seguimos como si no hubiera ocurrido nada sin que se le ocurriese a alguien acercarse de nuevo a aquel armario.

Al llegar a casa, y frente a la insistencia de mis preguntas, mi padre me desveló que Gil iba dos veces al año a esa isla tailandesa que yo ni sabía que existía. Y que lo que había en aquel armario era ropa de mujer, la que supuestamente vestía por las calles de Phuket aquel tipo calmado que compraba ordenadores en aquellos años 80, una época que sin duda era menos tolerante de lo que nos gusta recordar.

Historias como la de Gil se repiten con frecuencia en el pellejo de muchos otros desde hace décadas en este país de playas tropicales. Hay mucha belleza en esa gente que llega a Tailandia para ser lo que realmente siempre quisieron ser. Para soltarse la melena y vivir una vida sin las ataduras formales de Occidente, o al menos sin que el vecino les mire con cara rara.

Uno pasea por este país una madrugada cualquiera y se encuentra estampas por las que merece la pena aún pulular por aquí.

Sin embargo, Tailandia ha cambiado y cada vez es menos aquel país que tanto escondía. Se está volviendo muy popular y los secretos son cada día menos secretos. Y eso lo sabe muy bien el que será el protagonista de nuestra historia, a quien cariñosamente me gusta apodar como Doctor Hueso, un reputado médico español que en su tiempo libre ha sido tremendamente feliz perdiendo la conciencia sobre el asfalto de Bangkok. Es perro viejo y ha vivido casi más que lo que se ha bebido.

Los años, no obstante, son crueles. Nos hacen envejecer y nos arrebatan las ganas de casi todo. Y por ese devenir del tiempo, nuestro Doctor Hueso quiso cerrar la etapa vital de Tailandia. Aparcar por fin las interminables noches y dedicarse mejor a abrazar a los árboles en sus sesiones de mindfullness en lugar de apoyarse en las farolas para aguantarse derecho al salir de una discoteca.

Este año recibí su llamada. El Doctor Hueso volvía con todas las naves por quemar. Y venía dispuesto a dejarse la piel y quedarse a hueso descubierto en el que sería su ultimo baile en Bangkok.

Tailandia, dicen algunos, ya no es lo mismo

El infame ping pong show está volviendo a popularizarse. En la imagen, captada este año en Khaosan, un conductor de tuktuk lo ofrece sin pudor.

Hay mucho abuelo cebolleta calentando silla en esos bares siameses donde se habla inglés y se sirven patatas refritas. Y siempre dando la brasa con la misma canción de que Tailandia ya no es un lugar divertido. Pero ellos siguen pegados a sus taburetes mientras se agarran a sus eternas cervezas en lugar de comprarse un vuelo para huir a otras tierras.

Dicho esto, a Tailandia ya no le quedan tantos secretos. Porque este país ya no es aquel lugar en el que unos cuantos descubrían que aquí cualquiera podía vivir noches salvajes de estrella de rock con un puñado de billetes en el bolsillo. Muchísimo menos aún el oasis donde alguien como el querido amigo de mi padre, el buen Gil, podía ser quien quisiese tres décadas atrás. Y eso lo sabe muy bien el Doctor Hueso.

Nuestro querido sanitario, cirujano para más inri, tenía muy presente lo de que nada es como antaño antes de emprender su enésimo viaje a Siam. El que iba a ser el definitivo, su último reencuentro con el país cuya noche tanto había amado. Y es que, para él, la nueva Tailandia se había vuelto cara y muy poco descarada, pero el principal motivo por el que aquello tenía que ser su adiós definitivo era la edad. Doc piensa que ya es el momento de mejor retirarse para dejarle este lugar a las nuevas generaciones.

Un tipo a las 11 de la mañana descansando a su manera en Bangkok.

Porque Hueso ya no es aquel treintañero apuesto que un buen día en 2008 se plantó en Phuket. Esos eran otros tiempos sin duda más opacos. Porque en aquel primer viaje desconocía lo que le iba a ofrecer Siam y llegó al país con el inofensivo plan de bucear. Y sumergirse se sumergió, cierto. Primero en el mar como tenía pensado. Pero al segundo día se le ocurrió ir a tomarse una caña a la calle de Bangla y ahí mismo se abrió su particular infierno. Dice que quizás fuera porque había comido bastante picante y además caminaba beodo. El caso es que entró en una pizzería y vio a una dama italiana cuyos ojos se clavaron en los suyos. Y el resto es historia.

Los años pasaron y Doc encontró en Tailandia su lugar de recreo favorito donde vivir noches con las que muchos en Europa no se atreverían ni a soñar. Yo lo conocí en Bangkok hace ya bastantes años y en sus visitas castigaba mi hígado y me obligaba a cerrar garitos a las tantas de la madrugada para acabar pagando unas muy caras resacas.

La pandemia, no obstante, puso patas arriba aquel jolgorio. Y el Doctor Hueso tuvo que hincar la rodilla y trabajar más que nunca en una situación de emergencia médica que también se cebó con él. No había tiempo para el placer y respondió a la llamada del deber. Así que cambió de hábitos. Se encandiló de una dama en España y pensó que siendo un cincuentón ya no estaba para seguir pidiendo canciones en los tugurios menos ilustres de Bangkok. Decidió no escuchar a su demonio interior y centró sus viajes en el buceo, esta vez sí, muy lejos de Phuket.

La cabra sin embargo siempre mira al monte sobre todo cuando por esos montes alguna Venus ronda, y al buen Doctor Hueso se le calentó la sin hueso y decidió que empaparla en cerveza siamesa sería una buena solución para aplacar a sus demonios. Pero qué diablos, necesitaba en esta vida una despedida en condiciones de la que antaño fue la ciudad de sus amores. Así empezó el que debía ser su último baile en Bangkok.

Aterriza (en Bangkok) como puedas

Lo de los porros es ciertamente visual en Tailandia.

El Doctor Hueso llegaba un sábado a la ciudad de los ángeles y yo no podría verle hasta el lunes. “Luis, quiero vivir cómo es eso de la marihuana, ¿dónde puede uno fumarse un canelo?“. A Míster Bones no le gustan las drogas ilegales y ni las prueba, pero no todos los días legalizan la maría en el país de sus amores y quería descubrir qué tal era aquel asunto.

Sin embargo las emociones fuertes aguardaban ya antes de llegar al país. Hueso, que ya no estaba para tantos trotes como cuando era un joven apuesto, se había acostumbrado a viajar en primera cada vez que venía a Tailandia. Pero este año los vuelos están más caros que nunca y decidió ver qué tal era eso de sentarse en turista. La escala era en Dubái.

Eso sí, viendo que iba a viajar como el resto de los mortales hacemos, Hueso quiso sacarle partido al hecho de ser médico. Y se fue a ver al anestesista para que le diera un buen cóctel que le dejara frito durante todo el vuelo. Nuestro héroe es de Diazepam para estos casos, pero el experto en sueños le dijo que eso era poco, que necesitaba también un fármaco hipnótico. Con eso iba a volar más alto que el aeroplano.

Una azafata sirve una copa de Borsao, en aquellos tiempos que el Campo de Borja se bebía en algunas aerolíneas.

Se abrochó nuestro doctor el cinturón y sacó del bolsillo el cóctel otorgado por el anestesista y coronado por aquel fármaco hipnótico, un tal Zolpidem. Y engulló las pastillas a capón. Se relajó y mientras el avión despegaba empezó a notar las bondades de la química. No podía imaginar que la fatalidad siempre puede presentarse en forma de casualidad y así ocurrió a través de los altavoces del avión.

—Necesitamos un médico urgentemente, ¿hay algún profesional sanitario a bordo?

Hueso se despertó de repente y miró alrededor suyo, y entonces vio a un tipo a lo lejos que le pasaba algo. Así que levantó la mano y dijo que él era médico. A toda prisa una azafata lo llevó ante un fulano de Burgos con cara de bonachón y un notable sobrepeso de ciento y pico kilos. Nuestro médico favorito se espantó por si le estaba dando una parada cardíaca mientras una azafata lo miraba intrigada.

—Tráiganme toallas y hielo, rápido —insistió a la azafata con aire preocupado—, y cualquier equipamiento médico que tengan.

—Disculpe, antes de traerle nada… ¿cómo puedo saber que usted es un médico de verdad?

La joven dijo aquello con cierto retintín, quizás porque el Doctor Hueso no tiene pinta de médico a simple vista. A él empezaba a hacerle efecto el cóctel del anestesista y comenzaba a flotar, pero trató de mantenerse entero. Rebuscó en la cartera y encontró un carné del colegio de médicos arrugado y caducado hacía 30 años, y sin pestañear se lo dio a la muchacha. Tremenda estampa la que lucía de jovencito en la foto de aquel trozo de cartón, guapo y esbelto, pero sirvió para calmar los ánimos de la tripulación. Eso, o que no había otro sanitario del que echar mano en el aparato.

Cuando le trajeron un pulsiómetro y un aparato para medir la tensión, el Doctor Hueso ya tenía claro que aquello era un síndrome pasovagal, que aunque suene a chino es algo sin demasiada importancia. Algo así como un síncope. Al tipo de Burgos le había dado el chungo porque era diabético y tenía el colesterol por las nubes porque, como luego le confesó, comía como una lima.

Todo se solventó con el hielo y las toallas, y pronto el Doctor pudo volver a su asiento para disfrutar de su hipnosis química. La azafata, no obstante, le trató de héroe y quiso compensarle. No podían llevarle a primera porque estaba el avión lleno, pero la muchacha imaginó que era alcohólico, así que le trajo el mejor whisky que había en el minibar. Luego le confesó la azafata que antes de llamarle había sabido por la mujer del burgalés que aquel hombre obeso había padecido un ataque al corazón cuatro años antes, pero que seguía comiendo con la misma ansia. Será que el queso en Burgos es demasiado tentador.

El resto del trayecto fue tranquilo, hasta que el avión aterrizó e inesperadamente todo el pasaje empezó a aplaudir como si aquello fuera un vuelo de Ryanair. Entonces un chaval alzó la voz y dedicó la ovación al buen Hueso. “For the doctor!”, gritó el chiquillo entre vítores. Qué de emociones para encarar ese último baile en Bangkok.

Fumata blanca en la llegada a la capital de los ángeles

Mostrar la fumeta al mundo desde Bangkok es habitual estos días.

Para su aterrizaje en Bangkok al buen Doc le recomendé un lugar muy cerca de su hotel donde poder fumarse un leño. Quería una terracita mi compa, pero la particular ley marihuanera siamesa dice que la única prohibición es el consumo en lugares públicos, aunque puedas ver porros del tamaño de porras en cualquier esquina. Otros los lían en público pero tú te los fumas en privado.

Obviamente, todo es luego un cachondeo, como es habitual por estos lares. Así que hay muchos sitios donde uno puede calzarse un trabuco de los que hacen aquí, todo verde y sin tabaco, sin que ningún agente vaya a decir eso de esta boca es mía. Yo le pasé coordenadas a Hueso para que en mi ausencia y nada más llegar pudiera hacerse un leño.

—Hay una placita en el soi 7/1 de Sukhumvit, muy cerca de tu hotel —informé al buen doctor—, allí no te dirán nada por fumar.

—¿Y podré comprar porros por ahí cerca?

—En cualquier esquina, pero no te dejes embaucar por el paisanaje de la zona.

Debí haber intuido que decirle al cirujano que mejor no cayera en las redes de la fauna local era como echar leña al fuego, y así fue. Nada más llegar a Bangkok puso rumbo a aquel lugar pensando en la Magdalena mientras tarareaba a Joaquín Sabina, a su ritmo. Empezaba su last dance, aquel último baile en Bangkok.

Una estampa en la calle donde envié al buen doctor, una noche cualquiera.

Compró un puñado de porros y vio un bar en la ubicación la que le envié, así que no se lo pensó dos veces y entró. Parecía tranquilo y se podía incluso hablar. La camarera le dijo que era un sitio de lesbianas y que podía fumar tantos canutos como quisiera. Él dijo si podía poner alguna canción y le animaron a ello. Agarró el ordenador del local y buscó su tema favorito este año, el Tobogán de los gandienses Zoo. Subió el volumen, saboreó una cerveza y se encendió un porro. La caja de Pandora aguardaba.

Dos días después yo estaba esperándole frente a un restaurante nipón que nos gusta mucho donde flambean el sushi de caballa en tus narices. Llegaba tarde el Doctor Hueso. Y cuando lo vi aparecer iba fumándose un porro y con los ojitos rojos. “Perdona que venga en estas condiciones, pero que sepas que la culpa es tuya”, me dijo antes de darme un abrazo.

Nos aposentamos en el nipón y pedimos cervezas y sardinas como si aquello fuera el fin del mundo. “Es el último baile, el last dance, bebamos y comamos como si esto fuera una boda”, le dijo a las camareras que traían más litros de Asahi y caballa como para contentar a un regimiento. Mi querido Doctor Hueso estaba encantado en lo suyo.

Nuestras ‘cañitas’ de litro. Se puede apreciar sobre la mesa el vaso con el que empezamos.

—La culpa es tuya, Luis, ya te lo he dicho.

—No he sido yo quien te ha hecho fumar yerba…

—Si yo no fumo nunca, ¿recuerdas? Pero me enviaste a ese bar, y ya sabes cómo soy.

—Claro… música, risas y copas.

—Y porros, Luis. Muchos porros. Además me dejan poner la canción del tobogán.

Aprovechaba cada instante el cirujano para cantar eso de li falta un tobogan y para diseccionar el por qué aquel era su último baile en Bangkok. “A mí me sorprende que puedas sobrevivir en esta ciudad donde hay tanto vicio, sales a la calle y todo está pensado para ponerte hasta las trancas y mover el esqueleto”, repetía mientras agarraba una enorme jarra de cerveza de un litro.

—Hoy es mi last dance, esto se acaba. Voy a cambiar mi billete para irme cuanto antes.

—¿Pero qué diablos te espera en casa?

—Mis amigos aburridos y sus vidas anodinas.

—Pero, Doc, que ellos no se van a ir a ningún lado.

—A ningún lado es donde iré si me dejo llevar por esta ciudad de perversiones.

—Venga, pero si a ti te va lo más perverso de la noche.

—Me iba, ahora tengo otras prioridades.

—¿Cómo cuáles?

—¿Has probado lo de no salir un sábado para asistir a una sesión de mindfullness?

Casi me atraganto con la cerveza al escuchar aquello en labios del buen Doc.

—¿Cómo?

—Tienes que hacerlo, Luis, tienes que rodearte de gente espiritual y abrazar a los árboles —traté de imaginar al buen Doc agarrado a un tronco y rodeado por un puñado de fulanos vestidos de lino blanco—. En lugar de emborracharte y liarla es mucho más enriquecedor en tu tiempo libre sentir la conexión con un árbol cuando lo rodeas con tus brazos. En mindfullness te enseñan eso.

Me quedé a cuadros, pero en parte entendía al buen Doctor Hueso. A nadie más que a él le gustaba beber, festejar, gritar, reír, bailar y flirtear. Era un artista en ello en España y cuando venía a Tailandia se atiborraba de hedonismos y pasiones. El tipo, una cosa no quita a la otra, es un profesional en los quirófanos y yo le daría mi brazo a torcer porque sé que lo pondría en su sitio como nadie. Tiene temple al agarrar el bisturí, pese a que en lo privado cada dos por tres le den noticias de periodos menstruales retrasados.

Esa noche iba a acabar tarde, lo veía venir. Empezaba una jornada maratoniana de una semana en la que Doctor Hueso iba a despedirse de la capital de sus bajas pasiones. Esas de las que quería renegar.

Motivos por los que largarse a Oriente

Quizás los personajes más pasionales que se instalan aquí sean quienes pelean profesionalmente en Muay Thai. En la foto el español Xavi González.

A algunos nos dicen que tenemos “la fiebre amarilla” cuando nuestras vidas las enfilamos hacia Oriente. Pero más allá del desprecio de unos cuantos, es curioso el fenómeno de quienes un día llegan a Asia y no quieren dejar de volver a este continente. Unos cuantos nos quedamos a vivir en él. Otros, como el Doctor Hueso, vienen mucho. Este lugar tiene mucho más que un algo.

Porque Oriente está lleno de gentes que un día decidieron dejar de hacer el mismo paripé que el resto de sus vecinos. De esos a quienes no les importa que se hablen lenguas impronunciables y que te juegues el pellejo cada vez que cruces la calle. Al fin y al cabo eso son menudeces si luego puedes ser quien realmente te dé la gana. Como cuando el buen Gil se despedía dos veces al año de mi barrio para enfundarse en sus trajes de mujer en aquel Phuket que era mucho más tolerante que el gayxample de aquellos tiempos.

Historias como la del compa de mi padre siempre me hacen sonreír cuando las descubro por aquí. También me viene a la cabeza la de la rubia de Bali, una cuarentona nacida en la Mancha a quien conocí muy lejos de su casa. Tenía un negocio en el bullicio de la isla y en su barrio era saludada con cariño hasta por el que vendía gasolina en botellas de Absolut. Y todos la llamaban la rubia.

Las míticas botellas de Absolut cargadas de gasolina en Bali.

Aburrida de que en su pueblo de diez millares de habitantes la juzgaran por “ir muy suelta” -como le reprochaban sus retrógradas supuestas amigas- cogió un día sus pocos ahorros y se fue a Bali a surfear. Por las mañanas domaba las olas y a las noches se camelaba a los musculosos instructores balineses, que nunca la criticaron por vivir su vida y meterse en la cama con quien quisiera. Un buen día un surfero le gustó más de la cuenta y se mudó a su hogar. Aún siguen juntos, navegando el temporal lejos de fríos y prejuicios.

Si esto fuera un manualucho de autoayuda barata, algún lumbreras diría eso de que aquí se viene para dejar de existir y empezar a vivir, pero me parece fuera de lugar mentar semejantes bravuconadas. Y no solo porque me fascine el país que me vio nacer y opine que lo de venirse a la Cochinchina es simplemente algo que nos funciona a unos cuantos tarados, la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina. Al fin y al cabo es más bien el asunto de actitud de unos cuantos que pensamos que para el poco rato que pasamos en este mundo mejor hacer aquello que nos despierta algo por dentro.

Un último baile en Bangkok

El fuego de la caballa que le gusta al doctor hacía prever que aquello se pondría al rojo vivo.

El caso es que me da por reír al pensar en qué es eso que nos hace felices a algunos cuando estamos a tantos miles de kilómetros de nuestro hogar. Más aún teniendo en cuenta que, para muchos, buena parte del atractivo de Asia está en el asunto de perder los papeles. Y puedo encontrar belleza al recordar al Doctor Hueso cantando el tobogán mientras se fuma un leño en un tugurio cutre de Sukhumvit, pero tampoco es plan vestir aquello de grandeza.

Tras atiborrarnos a caballas y cervezas en el restaurante nipón mi infalible Doctor Hueso decidió que nos cobijáramos en un infame lugar. Sin opción a plantear alternativa.

—Luis, estoy mayor y quiero ir a Hillary 2.

—¿Y no te hace una copa en otro sitio antes?

—No hay tiempo, he de recuperar cuanto antes la tarjeta de viejo cliente.

Igual que muchos otros habituales de ciertos lugares, nuestro cirujano tenía desde hacía demasiado un carné de visitante habitual en Hillary 2, ese que es uno de los antros más deleznables de la noche de Bangkok, pero que quizás por eso le tenemos cariño. Allí tocan en directo temas noventeros para los que ya hemos sumado demasiados años en mitad de un decadente ambiente tabernero nos hace sentir como en casa.

Hillary 2 también sirve de escenario de conciertos para ídolos de Isaan y rockeros del lugar. En esta imagen le tocó el turno a Lamyai, de quien hablamos previamente aquí.

Hueso entró en el tugurio como un torbellino, saludando a desconocidos como si fueran hermanos y se escurrió entre la muchedumbre hasta llegar al escenario donde la banda toca a pie de pista. Dijo hola al cantante y cuando llegó un camarero solicitó una de las mesas altas junto a la banda de música.

No había ningún sitio libre, pero tras mucho dar la murga con cierto cariño nos hicieron un hueco junto a una pareja. Hueso pidió una botella de vodka y diversos zumos de naranja con los que realizar allí mismo unos mejunjes cuando menos cuestionables. Y empezó su show.

Hay quienes son felices al calor de las botellas en dicho antro.

El mundo está lleno de fulanos pagando copas por si acaso suena la flauta y acaban en las sábanas ajenas. El Doctor Hueso, en cambio, embriaga a cualquiera que pase por ahí y le caiga bien solo por el festejo de la euforia. Era su supuesto último baile en la capital de sus romances y estaba ahí para repartir amor por doquier, empezando por el que se entrega en vasos de vodka con zumo.

La botella menguó en instantes al repartir chupitos al cantante y los guitarristas, a quienes teníamos justo delante. Llegaron cuatro tipas y pidieron vasos y hielos, y allí todo el mundo empezó a beber del vodka del buen doctor. El cantante, cómo no, lo llamaba por su nombre y coreaba al anfitrión. Cuando volvió el camarero le pusimos una copa también a él, qué menos.

Un camarero feliz con la copa que Hueso le sirvió a base de vodka y zumo, ahí con nosotros escaqueándose un rato.

Y de repente éramos reyes. O todo lo contrario. Imaginen la estampa, dos chalados españoles enfundados en arrugas y con alguna que otra cana rodeados de lo mejor del garito, que no se vayan a pensar que eran las guapas y los guapos, sino los camareros de uniforme gorroneando licor, el cantante que nos arañaba propinas, una cincuentona que quería que la abrazaran y un viagrero que le echaba a sus copas sildenafilo líquido de ese que recetan los médicos a quienes no les funciona el pelado de abajo.

La banda trataba de tocar los pocos temas en español que conocen para darnos los micrófonos, y todo el antro tenía que escuchar los berridos de Hueso y un servidor desafinando aquello de “para bailar la bamba” o el Despacito. Pedimos otra botella de Absolut y mi compadre me miró entonces con serio semblante.

—Luis, la tarjeta…

—Doc —refunfuñé un poco—, si nos hacen el descuento sin ella.

—Es personal, necesito conservarla.

Hacía tres años que no entregaban esos carnés de consumidores habituales con los que antes había un descuento. Pero Hueso había dejado la suya en la barra del antro durante su último viaje y le traía demasiados recuerdos. Así que me resigné y traté de pedírsela a los camareros sin éxito. No se rindió el gran cirujano y empezó a preguntar a todos los allí presentes.

La tarjeta de marras como miembro de tan poco selecto club.

Ante tamaña insistencia, apareció por allí un camarero que trabaja ahí desde hace demasiado y que no pocas noches se viste de mujer, le encanta fluir. No se considera transexual, más bien cada día elige género según le vaya en gana. Y nadie puede negarle cierto carisma, es agradable estar cerca suyo. Y quizás por eso se ha morreado con más de un colega cuando lucía el uniforme de mujer. Es fácil toparse con ella, porque además de una altura notable siempre lleva una insignia en la pechera que le identifica como captain de la pista.

Ese día había decidido ser ella y con formas femeninas dijo que ella se encargaba del asunto de la tarjeta. Decía acordarse del buen Doctor, algo que puede sonar rocambolesco porque llevaba tres años sin pisar el garito, pero que puedo llegar a creérmelo por las que monta allá por donde va. Le servimos un trago de vodka a nuestra salvadora y ella lo engulló ansiosa antes de perderse hacia la trastienda.

El escenario de Hillary 2 está a pie de pista, por lo que casi parece que estés de guasa con la banda.

Y entonces, la magia. Apareció la dama con un carné a nombre del doctor. Yo lo miraba alucinado porque desde que empezó la pandemia que se cancelaron aquellas tarjetas, pero ahí la tenía frente a mí. Hueso enloqueció y tras darle un gran abrazo a su benefactora agarró la botella de vodka como si fuera la orejona de la Champions y él hubiera ganado la final. Era nuestro particular triunfo tabernero, porque ni a él ni a mí nos dice nada el fútbol. La banda volvió a improvisar cualquier chorrada en español y se repetían las risas, los abrazos y los tragos. Pero faltaba el colofón final y para eso empezaron a sonar las trompetas.

A Hueso se le iluminó la mirada aún más al retumbar el sonido de trompetas, y como si aquello fuera la guerra enloqueció y echó a correr a su son. La pista de baile fue suya y entonces reconocí la marcha que sonaba en el garito. Era el manido Tobogán del gandiense Pantxo y sus Zoo. No sé en qué momento había conseguido mi compadre que le reservaran su canción favorita para el clímax de la noche. Pero no pudo haber guinda mejor.

Los cantantes del Hillary son siempre unos artistas.

Cerca de las cuatro de la madrugada cerraron el templo del Doctor Hueso y nos dirigimos a paso ligero hacia Penny Black para quemar la única nave que estuviera en pie. Tuvimos que cruzar un tramo de Bangkok que a esas horas es más lastimoso que el paseo de la vergüenza de Cersei Lannister, unos 700 metros de lumpen y folklore callejero que podrían inspirar a Almodóvar para tejer otra obra maestra. Un camino que bien merecería dedicarle algún día un relato.

Penny Black estaba abarrotado y tuvimos que acomodarnos en la mesa que ocupaban un indio y una filipina. Me apresuré a pedir dos cervezas para evitar que el cirujano hiciera otro destrozo, pero a la que me descuidé apareció otra botella de Absolut. Hueso iba en una nube y corría de un sitio a otro. Pronto desapareció y me vi yo con la pareja y el Absolut. Y no sé cómo acabamos los tres llevando la botella a Lucky, un antro tan despreciable como necesario donde he acabado más de una noche.

Epílogo a falta de un tobogán

Hueso en el vórtice del huracán festivo en su último baile.

Más allá de las risas y de las cañas, con el Doctor sobre todo hubo buenas charlas. Pero tras verle aquella noche no podía dejar de pensar en qué significa eso de vivir un último baile. En este momento en que asoma alguna cana y que las arrugas ya son parte de mi estilo uno se pasa el día haciéndose preguntas complejas a las que no se les puede dar respuesta.

Tiempo después supe que en aquel supuesto último baile de Hueso el estado de ánimo del doctor no estaba en su mejor momento. Y cuando ahora trato de preguntarle qué tal le va abrazando a los árboles cambia de tema como si aquello no fuera con él, pero yo me guardo alguno de sus comentarios por si algún día me encajan para un divertido guion de comedia.

La vida quizás sea como un tobogán de esos que canta Pantxo, en los que solo nos damos cuenta de que se acaba cuando ya llevamos bastante más de la mitad. Y mientras podamos seguir bailando deberemos hacerlo, qué diablos.

El guitarrista de bella melena es más que un virtuoso, pese a que su escenario habitual sean los locales del grupo Hillary.

Mi padre se fue de este mundo sin un duro en los bolsillos y dejándonos la mejor herencia posible, que no era otra que toneladas de libros, cientos de discos y una habitación llena de películas clásicas. Dinero no hubo y en el par de cuentas bancarias que quedaron a su nombre no había ni telarañas. Fue fiel a su frase de que quería ser el más pobre del cementerio y durante su vida se conformó ganando poco dinero a cambio de así disponer de mucho tiempo. Y por eso siempre le admiraré.

Le apenaba a mi padre, eso sí, haber perdido el contacto con el buen Gil en sus últimos años. Su gran colega dejó nuestro barrio al jubilarse y en aquella época en la que no había hashtags ni guasaps se perdieron la pista. Pero cada dos por tres me recordaba mi padre las andanzas de su compañero en Phuket y se le dibujaba una enorme sonrisa. Por mi lado, espero que Gil cogiera sus bártulos y sus vestidos y se fuera con ellos a la isla de sus amores a pasar alló sus últimos tiempos.

Porque a veces uno sí que ha de regresar al lugar donde ha sido feliz. Y por eso el Doctor Hueso llamó nuevamente este año. La aerolínea en la que de aquella manera nuestro hombre le arregló el pescuezo a aquel burgolense mientras iba hasta las trancas de hipnóticos había decidido compensarle por la hazaña y le regalaron un viaje. Así que decidió que, esta vez sí, iba a retomar su last dance, ese último baile que más que nunca se merecía. Pero eso, estimados, ya es otra historia. O mejor dicho otro de tantos bailes.

Charles Bukowski es un mekelele a tu lado, me ha encantado!!!!! Que recuerdos , un fuerte abrazo y felices fiestas, en espera de tus nuevas aventuras!

Siempre se quiere volver al lugar donde se fue feliz. Un placer leer esta historia divertida con una carga de nostalgia.

A la que vuelvo a Bangkok quiza tengamos que tomar algo…

Son una maravilla tus relatos. Gracias!!

Muchas gracias a todos, le puse mucho cariño al relato del buen Doctor Hueso. Pronto habrá más historias…

Grande Luis! Me ha encantado la historia.

Por cierto, cual es el japonés que flambean la caballa?

Hay varios, pero al Doc le gusta ir a Kenshin Izakaya en Asok.

Nada como terminar la lectura del Doctor Hueso en el Chupacabra. Apurando, sino el último baile, sí la penúltima San Miguel. Fantástico texto, estimado. El próximo martes, puede que proceda una flambeada.

Grande Luis, muy grande.

El discreto encanto del doctor hueso. Gran relato Luis, necesitamos más.

Dan ganas de volver a Bangkok a por el último baile.

Enamorat dels teus relats. Se’ns va fugar un bon cervell a l’extranger.

Sóc també un enamorat de Tailàndia i s’agraeix molt aquesta versió tan crua i alhora artística que ofereixes des de fa tants anys. M’ha agradat també la referència al cantant de la banda valenciana.

Salut comany!

Tailàndia té moltíssim per oferir i potser per això em vaig quedar aquí, tot i que per a mi el que em satisfà més és que la gent s’emocioni amb les històries que explico, gràcies!

No decepcionas en cada articulo que escribes. Me pillas con el movil en la cama, mañana lo leere con mas calma en el ordenador. Algo Así debe ser disfrutado como Dios manda. Un saludo, Luis.

Leo aquí vuestros comentarios y además de agradeceros el apoyo me animo a volver a narrar por aquí. Tengo una historia pendiente con muchas ganas, y pienso empezar a trabajarla a partir de la próxima semana; necesitaré un tiempo, eso sí. Pero nada mejor para desprenderme de todo el barro que me está inundando en Samui frente a la decrepitud que se respira estos días en la corte provincial de la isla.

Holaaaa. Me gustan tus vídeos y blog, los disfruto hasta que se cuela la decrepitud que consideras a partir de los cuarenta y tantos, siempre encuentra un resquicio. Luis, somos el barco de Teseo. No somos dos veces los mismos, pero no a partir de los 40, sino siempre, desde que nacemos estamos en constante cambio. No existe un último baile mientras estemos vivos, siempre, siempre es el primero. Gracias por tus relatos. Con cariño, una que baila, aunque sea mal.